二、知识产权风险防范

1.商标风险防范

1)商标被抢注风险

A.公司已使用未注册的商标被人抢注

B.公司的简称被人抢注

C.公司的域名被人抢注

☆律师提醒

1、商标先行:在项目开始前,先行注册商标、申请域名等。

2、注册商标时,至少考虑五年内企业的发展,将可能需要使用的类别全部注册。

2)商标注册后的防范

(1)商标监测:商标在审查阶段,实时监测,一旦进入初步审查公告马上提出异议申请

《商标法》规定对初步审定的商标,自公告之日起三个月内,任何人均可以提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

(2)商标撤销申请:当被抢注的商标核准注册时,可以向商标评审委员会提出争议,撤销被抢注的商标

如果被抢注的商标已经过了3个月的公告期获得核准注册了,依据《商标法》可以请求国家工商总局商标评审委员会宣告该注册商标无效。

《商标法》第四十四条,已经注册的商标,是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

3)商标侵权风险

第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

假冒注册商标罪:未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的; “情节严重”,应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役。

二:专利风险防范

专利法第十一条:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

侵权行为的对象必须是有效专利的权利要求,侵权比对分析前,应确认专利的最新法律状态

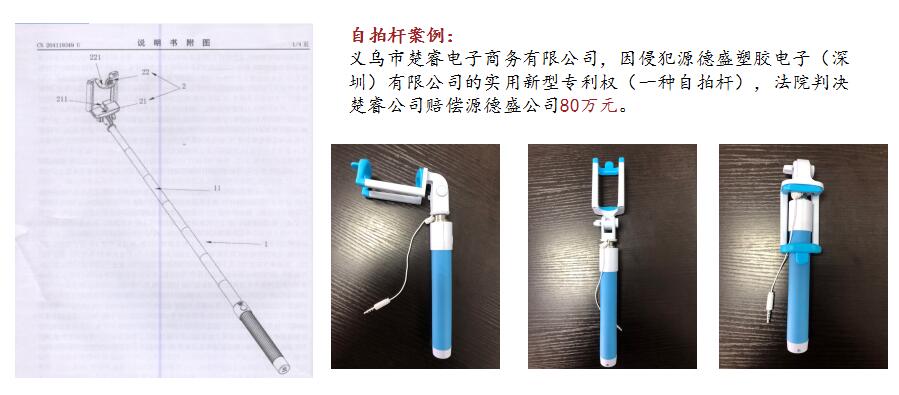

A.自拍杆专利侵权案例

☆律师提醒

(1)企业生产经营采购环节,要建立起重要物资、装备、技术采购的专利检索分析机制,规避专利侵权行为;

(2)生产环节提高专利权风险防范意识,并建立专利管理预警机制,避免侵权行为。对来料加工、来样加工、委托设计、委托加工等订单进行专利权的合理谨慎审查;

(3)企业销售自主生产的产品或购买他人产品以及开展技术、产品进出口贸易时,应进行目标市场地区或国家的专利检索分析,避免专利侵权行为。

(4)各环节都应加强企业采购、生产、销售各环节合同管理工作,在合同中设立知识产权责任条款,约定合同双方的知识产权保证义务,即双方在合同项下都负有不得侵犯他人知识产权的义务,并明确违反义务时相应法律责任的承担,尽可能减少和降低专利侵权风险。

三:版权法律风险防范

1)著作权保护范围

第三条 本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:

(一)文字作品;

(二)口述作品;

(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;

(四)美术、建筑作品;

(五)摄影作品;

(六)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;

(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;

(八)计算机软件;

(九)法律、行政法规规定的其他作品。

2)著作权风险

A.图片侵权

B.字体侵权

C.盗版软件侵权

四、商业秘密的风险防范

1)什么是商业秘密

(一)不为公众知悉(秘密性);

(二)能为权利人带来经济利益(价值性);

(三)实用性;

(四)采取了保密措施(保密性)。

法条链接

《反不正当竞争法》第十条规定,经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密:(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。第三人明知或者应知前款所列违法行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密,视为侵犯商业秘密。

《中华人民共和国刑法》第二百一十九条,有违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密行为,给商业秘密的权利人造成重大损失的,造成特别严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

实践中,导致企业商业秘密外泄主要有以下几种形式:

一是技术人员离职,带走原单位的科技成果、技术信息,为新单位所用;

二是在职期间利用工作单位的技术资源和信息资源私下从事“第二职业”;

三是掌握单位核心秘密的技术、管理人员辞职后,利用所掌握的商业秘密另起炉灶,与原单位展开竞争。

☆律师提醒:

1.建立秘密档案制度。

根据不同的商业秘密类别建立秘密档案,保存好开发、研制、获得商业秘密的技术信息和经济信息的各种原始资料,以证明企业自身为商业秘密的合法拥有人。

2.建立秘密保密机制。

根据商业秘密产生、复制、存储、传递、使用及保管等不同环节,运用有效的物理隔离措施和技术手段,通过警醒标志、文件加密、阅读范围控制等方法,增加商业秘密获取的难度,降低泄密风险。

3.建立秘密保护制度。

明确企业内部权责,强化涉密人员的保密义务和责任,通过与涉密人员签订保密协议、竞业限制协议、在劳动合同中增加保密条款,以及涉密人员离职后的保密跟踪等方式,实现对商业秘密的保护。协议或合同中对保密的内容和措施要尽可能具体。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上资料来源:园区合作律师事务所 上海博象律师事务所

如有法律服务需求请联系:

园区企业发展部 金老师 65980270-243